Ramonville, ville dans la banlieue sud de Toulouse, est initialement constituée de quatre hameaux développés autour de l’ancienne voie romaine. En rachetant le domaine Lapeyrade dans les années 50, Jean Lagarde y fonde l’Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides (ASEI), favorisant ainsi l’installation de familles d’enfants handicapés et contribuant à la croissance de la commune. Pourtant, le domaine demeure inaccessible, et son rôle historique reste méconnu des nouveaux habitants de Ramonville. Mon projet de fin d’études à l’ENSA Toulouse, en 2024, explore son intégration au tissu urbain. Pour ne pas perdre l’identité du domaine, il s’agit d’ouvrir le parc à la ville et non sur la ville. Au-delà de pérenniser la cohabitation que nous avions autrefois dans le hameau, cette ouverture du parc permet aux personnes handicapées accueillies par l’ASEI de passer de l’isolement à un lieu accueillant. Un travail sur les sens et leur altération, tant sur le plan paysager qu’architectural, m’a alors paru pertinent pour créer du lien entre des individus qui s’ignorent. Je traite dans cet article de ma réflexion préalable au développement du projet – en questionnant l’utilisation des sens en architecture.

Lexique

Sentir :

- Percevoir quelque chose par l’un des cinq sens, en particulier par l’odorat (Sentir une fleur)

- Avoir la sensation physique de quelque chose (Sentir le froid)

- Percevoir intuitivement, pressentir (Sentir un danger)

Ressentir :

Éprouver une sensation physique ou psychologique de manière plus durable et profonde (Ressentir une douleur, une émotion)

Sentir renvoie à la perception sensorielle et à la sensibilité, tandis que ressentir implique un traitement neurologique et psychologique des sensations. La confusion entre ces termes provient de leur flou sémantique et de la complexité des mécanismes en jeu. De plus, il est intéressant de noter que les sens intéragissent : certains se renforcent mutuellement, tandis que d’autres préparent la perception, illustrant ainsi que toute sensation est déjà une expérience ressentie.

François Le Corre, docteur de l’université Pierre et Marie Curie, dans sa thèse Distinguishing the senses: Individuation and classification, développe le rapport entre les cinq sens dans l’analyse d’une information, mais il démontre également la présence d’autres sens dits internes qui sont : la thermoception, la proprioception, l’équilibrioception et la nociception. Ces derniers participent au quotidien à la bonne perception de notre environnement. Les premiers théoriciens, dont Aristote, se seraient concentrés sur les sens dits “externes”, ceux liés à un organe et nous permettant de percevoir notre environnement. En revanche, ils ont négligé les sens “internes”, qui nous informent sur l’état de notre propre corps et sur la façon dont il réagit aux stimuli extérieurs.

Prééminence de la vue en architecture

L’architecture est un art dont l’esthétique visuelle est le critère principal d’évaluation. De nombreux architectes avancent même la prééminence de ce sens comme le Corbusier5 qui affirme : “je n’existe qu’à condition de voir”, “il faut voir pour apprécier”. Cette primauté accordée à la vue soulève une question fondamentale : comment un non-voyant pourrait-il, dans ce cas, apprécier la beauté d’un espace ?

Considérer l’architecture de manière purement esthétique serait la réduire à deux dimensions, ignorant la richesse sensorielle que peut offrir l’environnement bâti.

Il s’agit donc d’aller au delà de la seule perception visuelle. C’est là que la notion de « centrisme oculaire », telle que l’a définie Pallasmaa4, prend tout son sens. Ce concept peut être illustré par l’opposition entre deux types de jardins : le jardin à la française et le jardin à l’anglaise. Le premier se caractérise par des géométries rigides et une mise en scène de l’espace mettant l’accent sur la structure visuelle. En revanche, le jardin à l’anglaise, par son caractère pittoresque et sa diversité de formes, suscite la curiosité des visiteurs. Ces derniers, au détour d’un chemin, peuvent être amenés à s’arrêter pour écouter le chant des oiseaux ou sentir les plantes qui les entourent. Selon la façon dont un espace est conçu, il peut donc être plus perçu par la vue que par d’autres sens, entraînant parfois une distanciation entre l’usager et son environnement. Rendre l’architecture plus humaine, plus accessible et plus inclusive ne pourrait-il pas passer par une attention accrue aux autres sens ?

Lorsqu’une personne décrit un lieu, elle se concentre naturellement sur ses aspects visuels, influencée par la culture dominante. Cependant, lorsque l’on se remémore une expérience vécue dans un espace, une palette sensorielle bien plus large se révèle. Les textures des matériaux, les odeurs, la température, la luminosité et même la résonance d’un lieu, sont autant de facteurs qui nourrissent notre appréciation de l’architecture. Ces perceptions, loin d’être accessoires, contribuent pleinement à la manière dont nous vivons et nous nous approprions les espaces. Dans cette optique, l’architecture se dévoile dans toute sa richesse multisensorielle, et il devient essentiel de la considérer sous tous ses aspects pour en apprécier pleinement la beauté.

“La vue de la lumière sur un mur peut s’articuler à sa sensation tactile et thermique pour donner lieu à une impression intégrative où il devient impossible de séparer la luminosité, la chaleur, la résistance et la rudesse. L’expérience architecturale est incontestablement pluri et intersensorielle, la synthèse s’effectuant dans le corps en mouvement.” Walter Benjamin; Céline Bonicco-Donato7

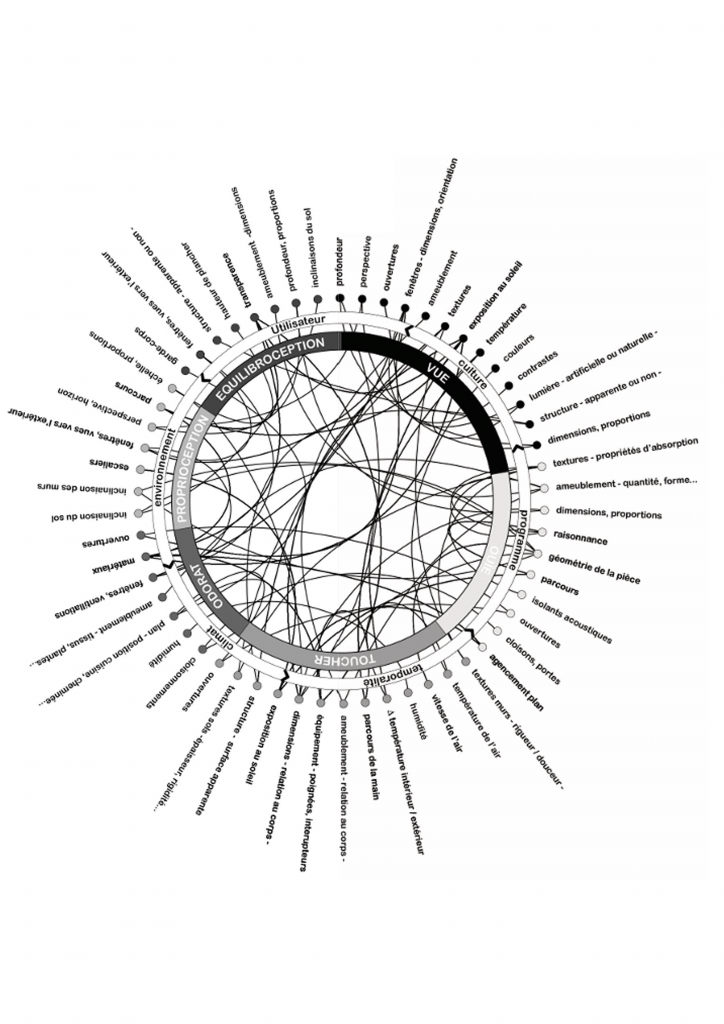

Il est donc intéressant de proposer à la lecture ce diagramme de Clémence Thimonier et François-Xavier del Valle², qui illustre les interactions entre les éléments du vocabulaire architectural et six sens (vue, ouïe, toucher, odorat, proprioception et equilibrioception). Sans prétendre à l’exhaustivité, il met en avant la synergie sensorielle dans la perception de l’espace et propose des outils pour une conception architecturale sensible.

Nous prolongerons cette réflexion dans une future contribution en examinant comment intégrer une telle approche multisensorielle dans la conception architecturale, mais aussi comment représenter et communiquer l’invisible.

Bibliographie

1. Feildel, B., Olmedo, É., Troin, F., Depeau, S., Poisson, M., Audas, N., Jaulin, A., & Duplan, K. (2016). Parcours augmentés, une expérience sensible entre arts et sciences sociales. Carnets de géographes.

2. Thimonier, C., & Del Valle, F.-X. (2018/2019). Concevoir une architecture – Phénoménologie de la perception spatiale. Énoncé théorique, EPFL.

3. Martouzet, D. (2013). Introduction. Une ville, cinq sens, trois traitements : sensoriel, cognitif et affectif. Norois.

4. Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens. Éditions du Linteau.

5. Le Corbusier. (1930). Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Collection de l’Esprit Nouveau.

6. Malouin, S. (2018). Perspectives sensorielles : Une architecture pour les sens et l’orientation du corps dans l’espace : un centre communautaire de formation et de services pour les personnes handicapées visuelles.

7. Benjamin, W., & Bonicco-Donato, C. (2023). À la recherche de l’esthétique architecturale perdue. HAL Open Science.